富部神社から名鉄桜駅まで戻り、いよいよ有松へ向かいます。

今回は本星崎駅では下車しません。

そういえば富部神社のある周辺の地名を呼続をいうのですよね。呼続駅もありますし。でも喚續社があるのは星崎なんです。去年から不思議に思っていたこのことを、富部神社の方(宮司さん?)にお尋ねしてみました。するとよくはわからないけど、呼続から星崎へ遷座したわけではないということでした。変なこと聞いてすみませんでした。

有松駅に到着です。

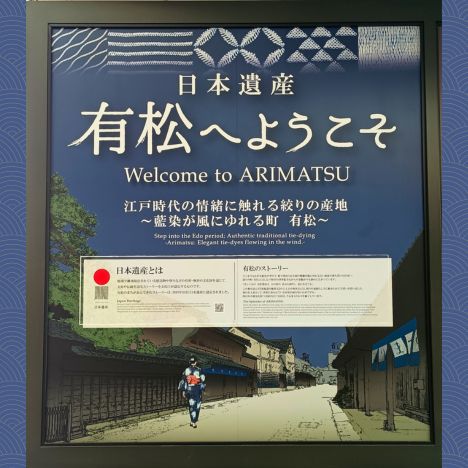

↑改札を出たところの案内板です。大きな観光地図もありました。

左へ行けば有松めぐり。

右へ行けばイオンタウン有松。

旅行に行ったらできるだけ地元のスーパーに行ってみることにしています。イオンがあればイオンへ。大体同じような造りなので比較しやすいからです。

その土地の食べ物や、子連れの若いお母さんが多いのか、お年寄りが多いのか。お年寄りの暮らしぶりはどんな感じなのか。地元の人に紛れて、それとなく観察すると土地ごとの違いが見えてきます。ええ、変態ですよね、知ってます。

今回もイオンへ行きましたが割愛して、有松めぐりへ参ります。

お公家さんフィギュアの雅な花見が開催中です。

有松は有松絞りで有名なのだそうです。旧東海道に沿って江戸時代からの絞商の旧家が軒を連ねています。そこを見て歩くのが有松めぐりなのです。

↑こういう造りは京都の街中っぽくもあります。

↑中濱家住宅 主屋は明治中期頃に建造

のれんが絞り染めで素敵です。

↑服部家住宅 主屋は文久元年(1861)建造。江戸時代後期

ここは大邸宅です。なんと間口約45m!一枚の写真に収まりきれません。

卯建が上がってますね。このあたりの蔵はなまこ壁が多いです。

屋号は井桁屋。井桁の絞りがクールです。

絞り染めが大ブームだったのかも。大勢の人たちが働いていたんでしょうね。当時の活気が伝わってきそうです。

↑棚橋家住宅 主屋は明治9年建造

元は絞り染めの豪商。明治8年から50年間は医院として診療されてたそうです。きれいに補修されています。

↑有松・鳴海絞会館

1階は物販、2階は資料展示。2階で展示が見られるのを知らなくて、スルーしてしまいました。とてもとても残念です。

物販では、これ素敵!とピンとくるものはン万円以上でした。それはそう。ぜんぜん違いますもん。

今では括る人が少なくなってしまったそうです。根気のいる地味な作業ですからね。

図案→絞る→染める→ほどく→のばす。ざっくり工程ですみません。

私が子供のころ、友達のお父さんが染めて、別の友達のお母さんが湯のししていました。懐かしいです。

↑服部良也家住宅 主屋は明治28年建造

こちらも元は絞商だとか。明治後半になると虫籠窓の格子が金属製になるのですね。有松絞りのショップがありました。

平日は有松めぐりに訪れる人も少なくて(わたし含め)ゆっくりのんびり楽しめます。

↑現代風だけど周りの景観に合うような綺麗な外観です。

旅行に行くと民家の屋根が気になってしまいます。屋根瓦は郷土色がよく出ると思います。ここらへんはいぶし銀の釉薬をかけたような瓦が多いです。近くで焼いているのでしょうか。

鍾馗様もピッカピカで新しい。家を守ってくださっています。

↑唐突に現れる昭和感

看板建築と言えなくもないが、どう見ても後付けで看板を設置してるような。

後ろに家の屋根が見えます。この高さだと比較的新しい建物だと思います。古ければもっと屋根が低いはずです。

眺めてると、なんとなく切なくなります。

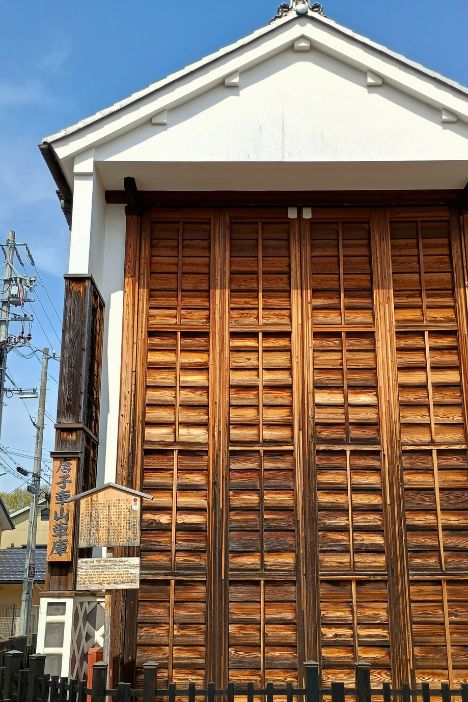

↑唐子車山車庫

ここにも山車がありました。富部神社にもありましたよね。ということは、ここでも山車を曳くお祭があるのでしょうか。

調べてみたら有松天満社さんのサイトに詳しい解説がありました。

ぜひ見ていただきたいのですが、山車に3体のからくり人形が乗っています。唐子というだけあって、大陸風というか、むしろバテレンと呼ぶのがぴったりな気がします。お顔の表情が何とも言えません。とても立派な山車です。

この地区には3台の山車があるそうです。

↑なんとデイサービス施設として利用されています。

さすがに玄関は利便性優先みたいです。年齢を問わずのリハビリ専門施設ということです。

まわりの風景に馴染まないはずはありません。いいですね。

↑ん?

中舛竹田荘

木造二階建て集合住宅。段差をなくし手すりをつけて高齢者仕様にリノベーションしました。みたいな感じかな?

もうちょっと後ろの木々をなんとかしないと、アレがアレして居住者に影響しそう。しらんけど。

こんなところに街灯が付いてますよ。

これは明治期のガス灯だそうです。当時はハイカラでおしゃれだったんでしょうね。ここの虫籠窓の格子も金属製に見えます。

主屋は江戸末期に建造。

このお屋敷も相当大きくて、この右の方に立派な門がありました。

蔵も立派でした。

↑岡家住宅 主屋は江戸末期頃建造と推定

こちらも元絞商のお宅です。私の一番のお気に入りです。

シンプルな連続美が美しいです。2階の軒天の先まで装飾加工されてます。エレガントです。江戸時代末期からずっとここにあって、人が暮らしてるなんてすごいことです。

土日は屋内を見学できるそうです。

そろそろ終点です。江戸時代の街道筋に名古屋第二環状道のコラボよ。

歴史ある景観を守っていくのは個人レベルでは無理です。行政も含め文化遺産として残していく努力がいります。知恵もお金も必要でしょう。相続税なんぞ止めてしまえばいい。

京都市もそのあたり、しっかりして欲しいと切に願います。古き良き文化など、金の力で一瞬でなぎ倒されてしまいますよ。

そうそう、この道の先に祇園寺というお寺がありました。祇園だけど、ここは牛頭天王ではないみたいです。

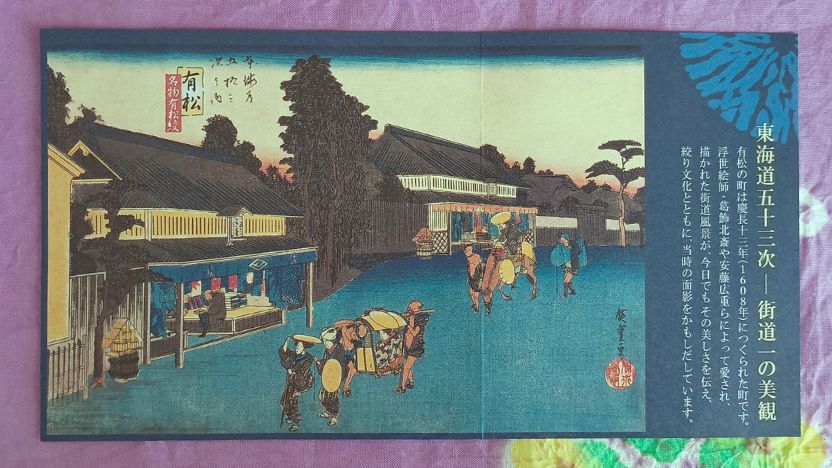

浮世絵にもなった有松。

この道をエッサホイサ籠が通り、飛脚が走っていたなんて。

足袋や着物の裾を砂埃まみれにして、歩いて旅してたなんて。

その同じ場所で空想していると、当時の雑踏が聞こえてくるような気がしました。

いやー、名古屋はおもしろいところ、いっぱいありますね。楽しい尾張旅でした。

旅の記録にお付き合いいただき、ありがとうございました。

さて次はどこにピンが立つのかな?

コメント