前回の続きです。

洋館に続き和館を拝見いたしましょう。

和館は大工・伊藤末次郎を棟梁に大正元年に完成しています。洋館より1年早かったんですね。

家人は主に和館で生活されていたそうです。

で、いきなりの長ーーーい廊下です。

まっさきに雑巾がけ大変やったやろなと思う庶民感覚。

左を向けば、土壁に電気のスイッチがあり、

右手には水洗の和式トイレがありました。

床は板張りです。手洗い場の右の空間は小便器があるのでしょうか?残念ながら見えませんでした。

板張りの廊下と部屋の間には、畳廊下があります。

家人と客人は畳廊下を、使用人は板張り廊下を使ったそうです。

(↑手前が畳廊下)

障子や襖の生活だと、どうしても家人のプライバシーが守られにくいところがあります。

畳廊下という空間を挟むことで、プライバシーの保護にもなっていたのではないでしょうか。

二の間です。

お茶席を設けられます。

お庭側。二の間から一の間へ続く廊下?束石の上にあるから、くれ縁というものでしょうか?よくわからなくてすみません。

もしこの部分がなかったら、部屋の畳が日焼けしてしまいますね。暑いし。冬は寒いし。

一の間です。

とても広いお部屋です。床柱などを見ても、華美に過ぎることなく、むしろ地味なくらいで落ち着きます。

若き当主と棟梁の間で、どのようなプランが練られていたのでしょう。腕の良い大工だったことに間違いはないはずです。狂いのない建築は美しく長持ちしますね。

書院の窓です。外に手水鉢があります。

これは釘隠しでしょうか?

これならどのようなお客様も大丈夫でしょう。

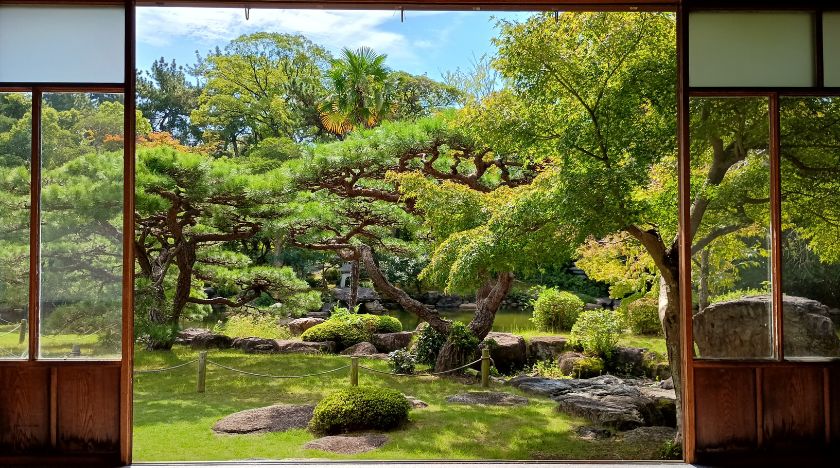

一の間から庭を愛でる。

使用人用の廊下の突き当りに、一番蔵の扉が見えます。

垂れ壁の下あたりに、格子のない板の部分があります。

この外側が、雨戸の戸袋です。あんな分厚い戸袋見たことありません。これだけの長い廊下だから、雨戸も相当の数でしょう。

板の部分のまんなかあたりを開けて、雨戸を引っ張れるようになってるみたいでした。

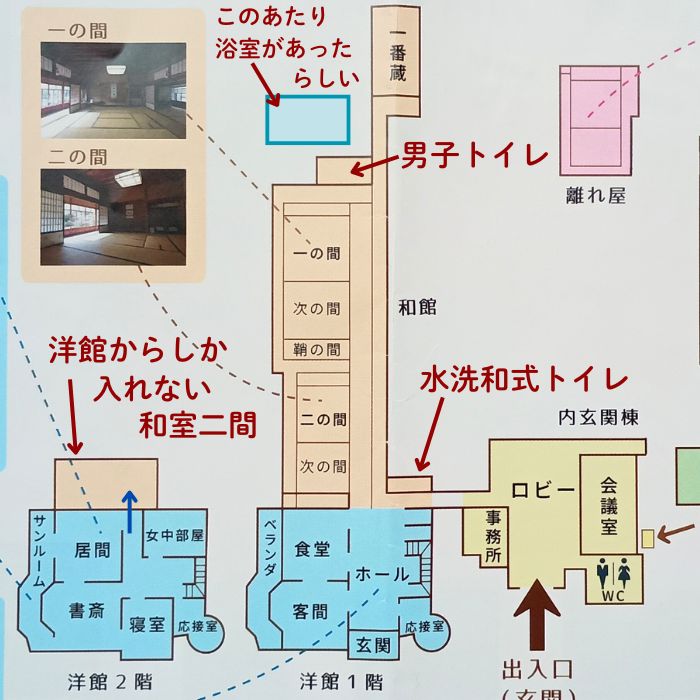

一番蔵の手前、陽の差しているあたりの左にも男子トイレがあります。

そのトイレの写真は、先客がいらっしゃったのでありません。

左から手洗い、小便器、物置スペースがありました。物置スペースのところに、昔は和式トイレがあったような雰囲気でした。

現存はしていませんが、トイレの後ろに浴室もあったそうです。

そして和館は一部二階建てですが、そこは洋館からしか入れないみたいなんです。

洋館の女中室のそばに出入り口があり、階段を数段下りると、二間続きの和室になっています。

ここは何のためのお部屋なんでしょ?

妄想させていただきますが、見取り図で見ると、二の間の次の間と洋館食堂の隙間に空間があります。次の間から見ると襖だったので、押入れに見えました。でもこの押し入れの中に隠し階段があったら…二階は超プライベート空間になりますね。まわりの目を気にせずに、のんびり過ごせそうじゃないですか?そういうの大好きなのでワクワクします。

最後に洋館・和館を通して何か引っかかることはありませんか?

そうです、台所がないんです。後で気が付きました。

当時は別棟にあったのかな?スタッフの方にお聞きしたかったな。

あとは洋館の収納が皆無…蔵必須ですね。

コメント